2024年6月、公益財団法人日本デザイン振興会より「デザイン白書2024」が公開されました。経済産業省と特許庁が2018年に発表した『「デザイン経営」宣言』にまつわる日本国内の地域や企業、行政などの取り組みをまとめています。これによると、スタートアップ企業を中心にデザイン経営の浸透は進むものの、大きなイノベーションが求められる大企業への影響はまだ限定的とのことでした……。

そこで今回、いくつかの調査レポートやセブンデックスのクライアントワークの実践をもとに、デザイン経営、ひいては「ビジネスとクリエイティブの統合」のために必要なことを考えてみました。ビジネスとクリエイティブの歴史をたどりながら、統合される未来への一手を考えるきっかけになれば嬉しいです!

目次

ビジネスとクリエイティブの交差点

デザインやクリエイティブがビジネスの文脈で語られるようになった原点は、18世紀中頃のイギリスから始まった産業革命にあります。商業主義による効率化と大量生産によって粗悪品が増えたことによる反動として始まった「アーツ・アンド・クラフツ運動」が、形を変えながら近代デザインに大きな影響を与えました。

当時のクリエイティブの主な役割は、プロダクトの仕上げとして「魅力的な外見にする」こと。しかし、1900年代に入って経営戦略そのものに対して影響を及ぼすように。特徴的な事例は、世界初の大量生産車「T型フォード」です。機能性とデザインをアップデートした「モデルチェンジ」を次々に生み出し、新モデルへの需要を喚起し続ける戦略によって、フォードは一世風靡しました。

やがてその波は日本にも押し寄せます。たとえば、2022年に「資生堂クリエイティブ株式会社」として100%子会社化したことで話題になった、資生堂の意匠部。クリエイティブの重要性を深く理解していた初代社長・福原信三氏によって1916年に創設された資生堂意匠部は、企業のCI(コーポレート・アイデンティティ)やVI(ビジュアル・アイデンティティ)をいち早く確立しました。当時制作された資生堂書体や唐草の模写は、今なお同社のアイデンティティとして引き継がれています。

プロダクトや企業の差別化、アイデンティティの確立を担ってきたクリエイティブが、よりビジネスの中核を担うようになったのは、1990年後半から2000年代にかけて。1996年にはスティーブ・ジョブズがAppleに復帰し、初代「iMac」を発表して大ヒット。2007年には、それ以前の携帯電話の延長線上にはないクリエイティブジャンプを起こした「iPhone」がリリースされ、一人ひとりがコンピューターを持ち歩く、新しい世界が到来しました。

Appleのようなクリエイティブ(創造的)なアイデアの生み出し方に注目が集まり、ビジネス界では「デザイン思考」が話題に。同時期に日本では、佐藤可士和がユニクロのクリエイティブディレクターに就任。世界初となるグローバル旗艦店をオープンし、グローバルブランド戦略を手がけました。ビジネスの戦略的要素としてのデザインやクリエイティブの存在感が増していったことが、近年の『「デザイン経営」宣言』につながります。

「体験をデザインする」時代に求められる“BTC型人材”

ビジネスとクリエイティブの関係性を考える上で、企業側の変化とともに重要なのが、顧客側の変化です。モノが溢れ、外見だけ見れば似たような商品やサービスが溢れるこの時代。顧客は価格や機能だけではなく、その商品や企業とのインタラクティブな「体験」を通して良し悪しを判断するようになりました。

その観点からしてもAppleは先進的だったと言えます。iPhoneのシンプルなホームボタンはもちろん、開く体験自体が気持ちのいいパッケージデザインも意図的にデザインされている。Appleの内情を描いたアダム・ラシンスキー著『インサイド・アップル』(早川書房,2012)には、各製品パッケージを開封するときの感情を研究する部門があったと記されています。

このようにすべての顧客との接点において、体験のデザインが求められるようになり、クリエイティブの重要性はかつてないほど増しています。また、無形のソフトウェアサービスにおいては、より複雑なインタラクションを適切に設計するニーズが高まっています。さらに、その体験を持続的に提供し続けるためのマネタイズや組織設計、ストラクチャーの構築なども必要です。

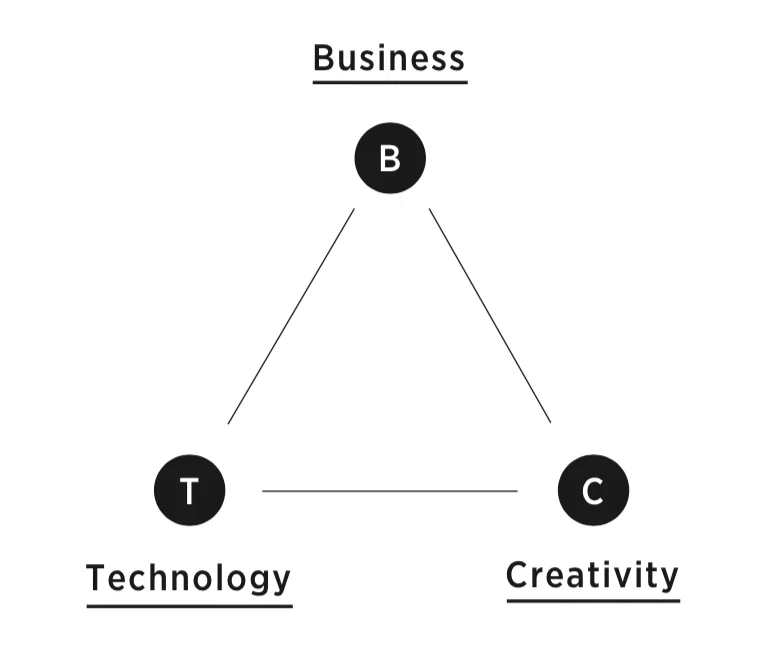

こうした時代背景のなかで求められる人物像について、『「デザイン経営」宣言』策定のコアメンバーも務めたデザイン・イノベーション・ファームTakramの田川欣哉氏は、様々なメディア・講演を通して「BTC型人材」だと指摘します。

BTC型人材とは、「ビジネス・テクノロジー・クリエイティビティの3つの力を融合し、イノベーションを加速する人材像」のこと。それぞれの第一線のプロフェッショナルである必要は必ずしもなく、3つの能力を統合しながら物事を進めていけることが大切。そうした個人や組織がいる企業がイノベーションを起こせるとのことです。

「ビジネス」と「テクノロジー」を有するビジネスパーソンは比較的多くいるなか、「クリエイティビティ」を有する人材をどのように増やしていくかが、これからの企業の生き残りを左右することになりそうですね。

ビジネスとクリエイティブを統合する未来への一歩

冒頭で述べたように『「デザイン経営」宣言』の浸透範囲が限定的である大きな要因の一つは、この「クリエイティブ人材の不足」です。2010年代後半には、武蔵野美術大学や多摩美術大学などがビジネスデザインの学部・スクールを開設するなど、クリエイティブ人材の育成は着実に進んでいます。しかし、需要の広がりのスピードと比べると、間に合っていません。

そうしたなか、ビジネスとクリエイティブを統合するために企業として取り組めることはなにか。最後に、いくつかの取り組みの方針を提案させていただきます!

1.ビジネスとデザインを理解する経営人材の採用

クリエイティブがビジネスに不可欠である一方で、投資対効果やビジネスへの影響はまだ完全には測れません。そのため、クリエイティブの導入はトップダウンで進めることが効果的な場合があります。

このような状況では、「ビジネスとデザインを理解する経営人材の採用」が優先課題です。そのような人材が経営層にいると、社内のデザイナーが活発に働くことができ、非デザイナーのデザイン理解も深まります。そのためにも、自社におけるデザインの重要性を明確に発信し、報酬や評価制度を整えることで、クリエイティブ人材にとって魅力的な企業に変わることが大切だと考えられます。

2.日常的に実践できるデザインへの理解促進

社内の非デザイナーや経営層がデザインへの理解を深めることも重要です。そのためにいくつかの方法がありますが、デザイナーとの協業経験が比較的豊富な筆者の経験や、セブンデックスのデザイナーの実践をもとに、取り組みやすいものを2つご紹介します。

1つ目は、「デザイナーとのコミュニケーションを“意図的に”増やす」ことです。大きな組織でよくあるのは、事業部とデザイン部署が完全に分業している、もしくはデザイン部が下請けのようになっているケース。「ツール上でデザイン依頼を投げ、期日に納品され、少しフィードバックをして完了」というプロセスになっていたりします。

一見、効率的なプロセスですが、これでは非デザイナーのデザイン理解は深まりません。大切なのは、両者で「なぜ、そのデザインにしたのか」「どのような観点で良し悪しを判断しているか」を会話すること。非デザイナーはアウトプットに至る思考プロセスを理解し、デザイナーも言語化力を身につけるのに役立ちます。お互いの負担にならない範囲で、日常的に少しずつ積み重ねていけるといいと思います。

2つ目は、「Instagramでの情報収集」です。非デザイナーのなかには、各種ビジネスメディアやメルマガ、Xから情報を得る方が多いと思います。しかし、これは主に「言語」に頼った情報収集。グラフィックやデザインを判断するセンスを養うには「視覚」を鍛えることも重要です。

セブンデックスのデザイナーが書いたインプット術の記事によると、Instagramで作家性が強いデザイナーをフォローしたり、海外トレンドのまとめ的なアカウントをフォローするのが有効だと言います。記事内で紹介された14個のアカウントのなかで、筆者が気になったのはmina_tabei、hiromasafukaji、papierlabo.tokyでした。自分の好きなデザインの傾向を知っておくと、自分の判断が良し悪しを基準にしているのか、好き嫌いを基準にしているかを自覚できるようになりそうですね。ぜひ試してみてください!

3.デザイン思考を用いた事業開発の推進

特許庁の「中小企業のためのデザイン経営ハンドブック」やデザイン思考関連の書籍など、ナレッジは浸透していきていますが、重要なのはこれらを実際に活用することです。特に新規事業の開発は、ユーザー視点のビジネスグロースまで学ぶ近道。いかなる結果になったとしても、その経験は将来の財産になるはずです。

新規事業においては、評価指標の複雑さや通常業務との両立の難しさなど課題も多く、組織の体制やカルチャーの見直しも必要になってくるかもしれません。しかし、BTC型人材の育成という観点を踏まえるならば、素早く一つでも多くの挑戦を積み重ねていきたいものです。

今回は、ビジネスとクリエイティブの関係性について、歴史的な背景を踏まえて整理しました。現在、社会的な課題ともいえる「クリエイティブ人材の不足」をどう補完し、どう組織カルチャーや制度を変革していくかは、各社が試行錯誤していることと思います。みなさんの挑戦を後押しできるよう、セブンデックスの「ビジネス・クリエイティブ・スタジオ事業」の実践から得た知見をもとに、今後も事業開発や組織開発に関する情報をお届けしていきます!