新規事業は、検討段階ほど情報が少なく、判断の前提が揺れやすい領域です。アイデア自体は魅力的でも、顧客が本当に困っているのか、どの層が最初に買うのか、既存の代替手段より選ばれる理由を作れるのかが曖昧なまま進むと、後工程で大きな手戻りが起きます。そこで重要になるのが市場調査です。市場調査は「市場規模を調べる作業」ではなく、顧客・競合・市場環境に関する情報を集め、事業判断に使える形に整理するプロセスです。

本記事では、新規事業部門の責任者が「市場調査の位置づけ」「必要性」「手順」「手法」を短時間で把握できるように整理します。手順については、大和ハウス工業株式会社の「D-room」の事例を交えつつ、一般化できる形で解説します。

目次

市場調査とは?

新規事業における市場調査

新規事業における市場調査は、企画初期に「市場規模を確認する」ためだけの工程ではありません。顧客・競合・市場環境の情報を集め、意思決定に耐える前提を揃えることで、事業の方向性と投資判断を前に進めるためのプロセスです。新規事業は不確実性が高く、仮説の質と検証の順番で成果が大きく変わるため、市場調査は“後から整える資料作り”ではなく、最初に置くべき設計工程として機能します。

新規事業についてはこちらの記事で詳しく解説しております。ご興味のある方は、本記事と合わせてご覧ください。

市場調査で収集すべき情報

何を集めるかは「この調査で何を決めたいか」から逆算します。その上で、新規事業でズレやすい論点を土台として、まずは次の4領域で整理しておくと迷いにくくなります。

- 自社:実行可能性(体制・資産・制約)/勝ち筋仮説(どこで差を作れそうか)

- 顧客:課題の実在性、頻度・深刻度、発生状況/意思決定者と購買プロセス/導入の阻害要因

- 競合・代替:同業サービスだけでなく現状運用(Excel・外注・社内手作業など)も含めた比較対象/比較軸(価格、導入負荷、安心材料、成果の再現性)

- 市場・環境:成長要因、参入障壁、チャネル構造、トレンドや規制など外部前提

市場調査の必要性

顧客ニーズの検証

新規事業で最も致命的なのは、「課題はありそうだが、優先度が低い」状態で走ってしまうことです。市場調査は、ニーズの有無を確認するだけではなく、その課題がどの状況で起き、どれくらいの頻度で、どれほど深刻かを具体化し、投資に値するかを判断できる状態にするために行います。

さらに、実際の購買では「課題がある」だけでは動きません。誰が意思決定者で、何が決裁の根拠になり、何が不安材料になるのかまで押さえることで、プロダクト要件や訴求、検証計画が現実に寄ります。結果として、PoCで確かめるべきポイントが明確になり、検証の設計が鋭くなります。

競合・代替手段の把握

需要があっても、選ばれなければ事業は成立しません。競合は同業サービスだけでなく、顧客が現在行っている運用(Excel、外注、社内手作業など)も含まれます。市場調査で重要なのは「競合がいるか」ではなく、顧客が比較するときの軸が何で、どの条件なら乗り換えるのかを掴むことです。

比較軸が見えると、差別化は“機能”ではなく“勝てる条件”として設計できます。価格で勝つのか、導入負荷で勝つのか、安心材料(実績・サポート・運用)で勝つのか。ここが揃うと、マーケ・営業・プロダクトが同じ前提で動けるようになり、議論のブレが減ります。

失敗リスクの低減

新規事業は後戻りコストが高く、手戻りの原因はたいてい「前提のズレ」です。想定した顧客が違う、導入条件が想像以上に厳しい、決裁が通らない、支払い意欲がない——こうしたズレが後半で発覚すると、時間もリソースも一気に失います。市場調査を早い段階で挟むことで、ズレを早期に発見し、方向転換や検証計画の修正につなげられます。

また、市場調査は外向きの理解だけでなく、社内の意思決定を進める効果もあります。根拠が揃うと、Go/No-Goや優先順位が置きやすくなり、関係者間の解釈が割れにくくなります。結果として、投資判断のスピードが上がり、実行フェーズに移るまでの時間を短縮できます。

市場調査の5つの手順|事例とともに解説

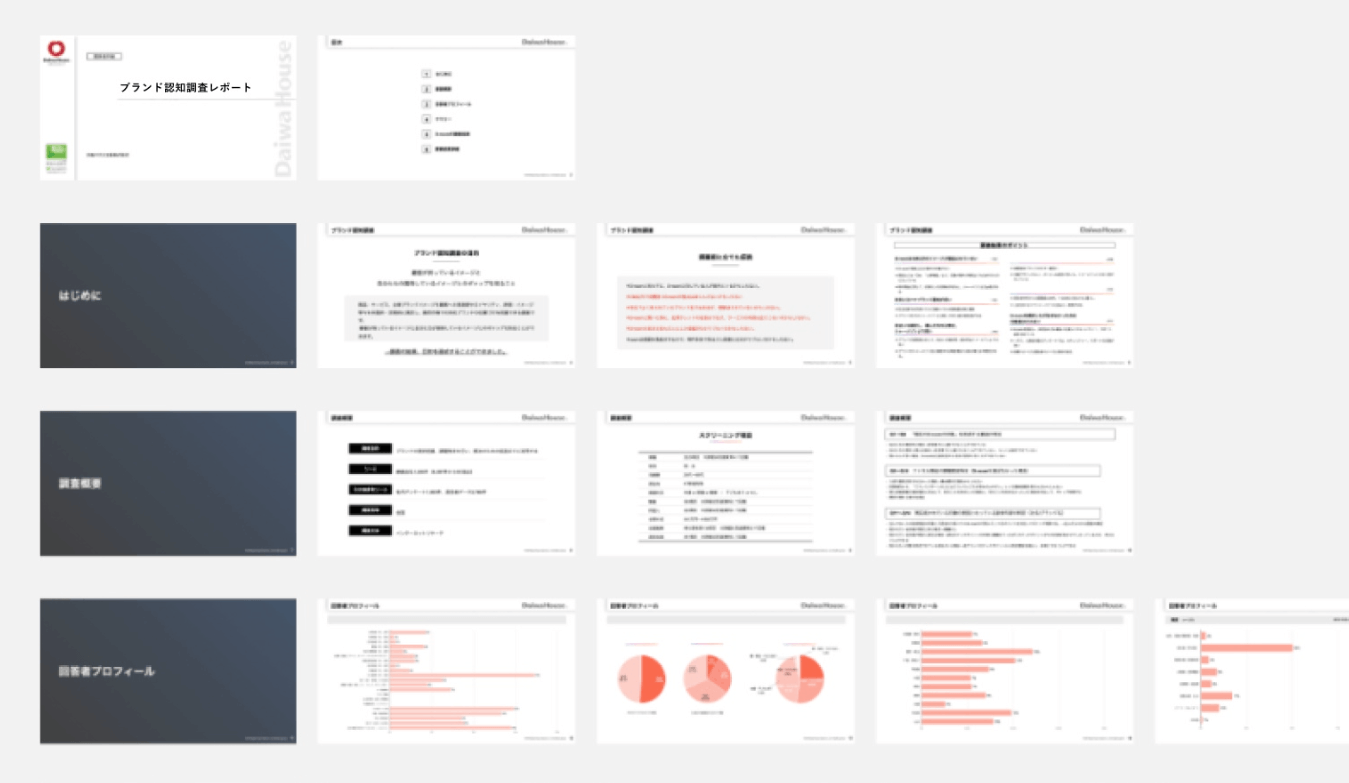

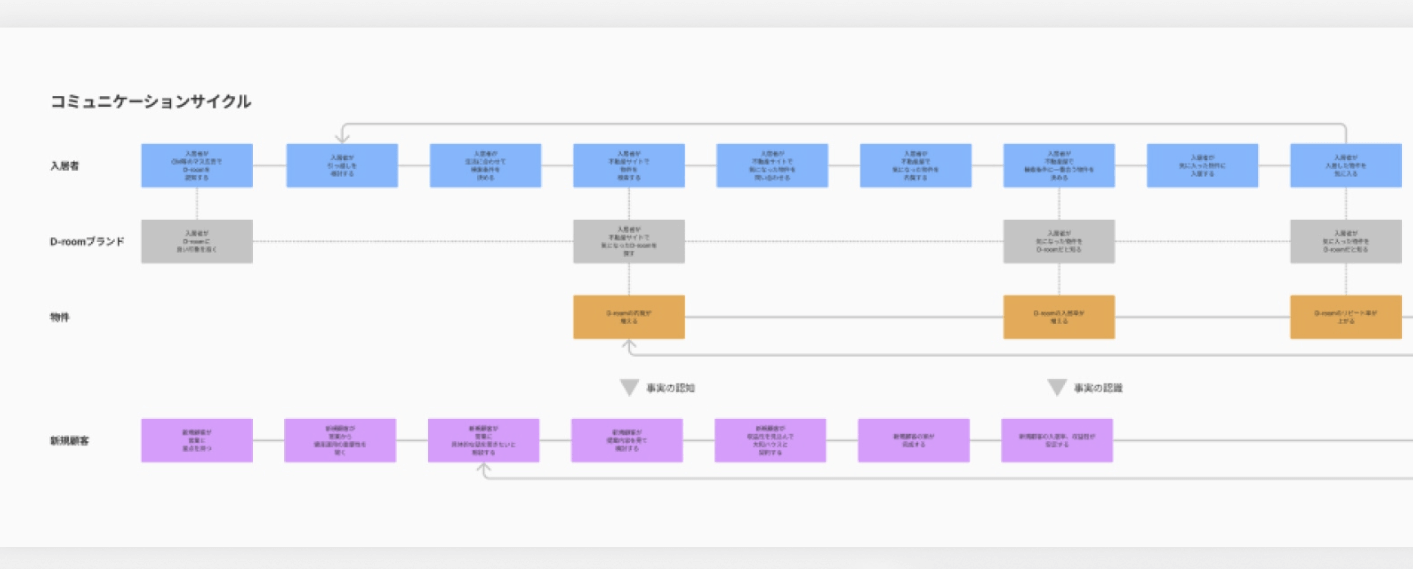

本章では、市場調査の手順を大和ハウス工業株式会社の賃貸住宅ブランド「D-room」の事例をもとに解説します。D-roomでは「ブランディングが必要か」を判断する目的から逆算し、認知調査(アンケート)や入居者・社内調査、競合/市場のデスクリサーチを組み合わせて根拠を揃え、得られた示唆をブランド戦略からWebなどの実装へつなげています。本事例は新規事業そのものではありませんが、不確実性の高い判断に向けて調査を設計し、根拠を揃える進め方は新規事業の市場調査にも共通します。

「D-room」の事例はこちらでより詳しく紹介しております。ご興味のある方は、本記事と合わせてご覧ください。

1. 調査目的の明確化

市場調査の第一歩は、「知りたいこと」を並べることではなく、この調査で何を決めるのかを明確にすることです。意思決定(Go/No-Go、方針選択、優先順位)に直結する論点に絞るほど、調査は強くなります。逆に目的が曖昧だと、情報は増えても解釈が割れ、結論が出ません。

ここで押さえたいのは、目的を「市場を理解する」といった抽象で終わらせず、「どの判断を前に進めるための調査か」まで落とすことです。判断が定まれば、必要な精度(どこまで確からしくしたいか)や、調査の打ち止め条件も決めやすくなります。

D-room事例では、いきなり施策を作り込むのではなく、まず「ブランディングが必要か否か」を判断できる状態をゴールに置き、その後の投資判断につながる目的として調査をスタートさせています。

2. 調査方法の策定

調査設計では、手段を先に決めるのではなく、目的から逆算します。大枠の考え方はシンプルで、定量は現状を証明する、定性はなぜそうなっているかと打ち手を見つける。さらに顧客・社内・市場/競合のどの視点で見るかを決め、調査の順番(段階)を設計します。

重要なのは「全部やる」ではなく、目的に対して最小限の調査で最大の学びを取ることです。探索フェーズでは軽量に広く当て、方向性が見えたら深掘りして精度を上げるなど、段階設計にするとコストも時間も最適化しやすくなります。

D-roomでは、まず必要性を定量的に裏付けるためにブランド認知調査(アンケート)を置き、次に理解を深めるために入居者調査・社員の声を集める自社調査(定性・定量)と、外部環境を押さえる競合・市場調査(デスクリサーチ)を組み合わせる設計で進めています。

3. 調査実施・データ収集

データ収集のコツは「量」よりも、意思決定に必要な比較可能性を担保することです。たとえばブランド認知調査なら競合との差分が見える設計にする。定性調査なら単なる好みや要望で終わらせず、行動・判断基準・選定理由まで掘り下げる。複数の情報源を揃えることで、解釈の偏りも減ります。

また、集める段階で「後から分析できる形」に寄せておくことも重要です。定量はセグメントを切る前提で属性を揃える、定性は同じ観点(トリガー/代替/障壁/決裁)で聞くなど、比較できる型を作っておくと、分析が一気に進みます。

D-roomではまずアンケート(ブランド認知調査)で自社認知や競合との差異を把握し、そのうえで入居者・社内の調査を重ね、さらにデスクリサーチ(競合・市場調査)で外部の前提も揃えることで、結論が主観に寄らない材料を集めています。

4. データ分析と仮説検証

分析は集計作業ではなく、データを問いに変換する工程です。「市場の期待」「自社の強み(実態)」「競合のポジション」を並べてズレを見つけ、そのズレを意思決定できる問いにすることで、提供価値やメッセージ、ポジショニングの仮説が立ちます。

ここでのポイントは、“正解探し”ではなく、次の意思決定を前に進めるための問いに落とすことです。ズレが見えたら、どのズレを埋めにいくのか、あるいはズレを前提に別の勝ち筋を取りにいくのかを選べる状態にします。

D-roomでは、認知の定量、入居者/社内調査、競合・市場のデスク情報を統合し、「よくあるポジショニングに寄せることが本当に正解か?」という問いを立て直すことで、ブランド戦略へ落とし込む方向性を構築しています。

5. 調査結果に基づく意思決定

市場調査の成果は資料ではなく、組織が動ける形の意思決定です。ターゲット市場・顧客像、競合との差別化、約束する価値、そして運用するための判断基準が定義できると、施策がブレにくくなります。

ここまで落ちると、調査は「示唆」で終わらず、検証計画(次に何を試すか)、コミュニケーション(何を伝えるか)、体制設計(誰が何を担うか)に接続できます。新規事業にとっては、調査を“実行計画”へ翻訳することが最終工程です。

D-roomでは、調査結果を踏まえてブランド戦略/ブランドDNAを策定し、商品ラインナップやネーミングの整理、最終的にWebサイト制作までつなげ、調査を実装と運用に落としています。

市場調査の具体的な手法

アンケート調査

認知・導入意向・課題の頻度などを、設問と回答数で定量化して傾向を見る調査です。ターゲット候補に対して課題の優先度や選定条件を聞き、セグメント別に差分を確認します。サンプルをどの層から集めるかまで設計すると、ターゲット仮説の検証に直結します。

実際にセブンデックスでは、大和ハウス工業「D-room」においてブランド認知調査(アンケート)を実施し、意思決定の根拠づくりから支援しています。詳細は関連記事をご覧ください。

インタビュー調査

意思決定プロセスや導入障壁など、数字では見えない背景を深掘りする調査です。「いつ困るか/今どう代替しているか/誰が何を根拠に決めるか/稟議で落ちる理由は何か」を具体のエピソードで取ります。「意見」ではなく「行動と判断基準」に寄せるほど、施策に落ちる示唆が増えます。

セブンデックスでは、リクルートスタッフィングの事例でインタビュー/ユーザビリティ検証を通じて、利用者の判断基準やつまずきを把握し改善につなげています。進め方の具体は関連記事で紹介しています。

デスクリサーチ

市場・競合・外部環境の前提を、公開情報から集めて整理する調査です。官庁・自治体の統計、業界団体レポート、調査会社の公開資料、上場企業のIR、ニュースなどで市場動向や制度を押さえます。競合はサイト、料金、導入事例、訴求、採用情報などからポジションを読み解きます。

たとえば東邦ガスの事例では、デスクリサーチを通じて業界環境や市場機会を整理し、戦略検討の前提を揃えるところから伴走しています。実際の流れは関連記事をご参照ください。

データ分析

集めた情報を集計・整理し、意思決定に使える問いに変換する工程です。アンケートは差分や相関、インタビューは要因(トリガー/障壁/判断基準)に整理して共通パターンを抽出します。定量・定性・デスクを統合して結論に寄せると、社内合意の根拠になりやすいです。

観察・テストリサーチ

実際の行動を見て、導入障壁やUXの詰まりを特定する調査です。試作品やデモ、LP、資料を触ってもらい「どこで迷い、どこで止まるか」を観察します。現場がある場合は業務フローを見て、手間が発生する地点や例外処理を拾います。

アミューズ「NUMA」の事例では、プロトタイプを用いたユーザーテストを重ね、伝わり方や回遊性を検証しながら改善を進めています。取り組みの詳細は関連記事で確認できます。

市場調査をするうえでの3つのポイント

1.調査ターゲットの明確化

市場調査は、設問よりも先に「誰に当てるか」で精度が決まります。ターゲットが曖昧なまま広く集めると回答が平均化し、結論がぼやけやすくなります。まずは仮でもよいので「最初に狙う顧客層」を置き、そこで課題が起きる状況、困りごとの強さ、導入の前提条件(決裁構造・予算・運用負荷など)まで含めて定義します。属性(業種・規模・役職)だけに寄せず、課題が発生する文脈と意思決定の構造まで揃えると、調査結果がそのまま提供価値や検証計画に接続しやすくなります。

2.仮説先行の調査設計

調査の失敗は「知りたいことを全部集める」発想から起きやすいです。最初に仮説を置かないと項目が増え続け、情報は集まっても意思決定に落ちません。先に「何を決めたいか」を置き、その判断に必要な仮説(ターゲット・課題・代替・勝ち筋)を立て、検証に必要な情報だけ取りにいく。外れたら仮説を更新し、次の検証へ進む運用が新規事業では現実的です。フレームワークは、論点の抜け漏れを減らす補助線として使う程度で十分です。

新規事業立ち上げのフレームワークについてご興味のある方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

3.適切な予算を決める

調査予算は「使える額」ではなく、その調査で意思決定がどれだけ前に進み、手戻りをどれだけ減らせるかという費用対効果から逆算します。Go/No-Goや投資判断に直結する論点(支払い意欲、導入可否、決裁構造など)に優先的に配分し、影響の小さい情報収集に広げすぎないのが基本です。必要なら軽量な調査→追加検証の順で段階的に精度を上げ、コストを最適化します。

セブンデックスは市場調査から事業化・成長まで伴走支援

新規事業の市場調査は、実施そのものよりも「調査結果をどう解釈し、次の意思決定と実行に落とし込むか」で差が出ます。市場や顧客の情報が集まっても、ターゲット設定や提供価値、検証計画(PoC)、Go-to-Market、体制設計までつながらなければ、事業は前に進みにくくなります。

セブンデックスでは、市場調査を起点に、戦略策定・事業設計・グロース・組織開発までを一気通貫で支援しています。調査設計、定量・定性調査の実施、分析・示唆出しに加え、結果を踏まえて「何を決めるべきか」「次に何を検証すべきか」を整理し、実行可能な計画へ落とし込むところまで伴走可能です。

市場調査は「調べて終わり」ではなく、事業を前に進めるための判断材料です。限られた時間とリソースの中で、論点を整理し、検証の優先順位を定め、意思決定を実行へつなげることが新規事業の成否を分けます。市場調査から事業化・成長までを一気通貫で進めたい場合は、セブンデックスへの相談・資料請求をご検討ください。